De ciudades, ciudadanos, tiempos, y escalas. Córdoba: rumbo a los cinco siglos superponiendo ciudades

De ciudades

Las ciudades, junto con el lenguaje y el arte, están entre las más grandes expresiones de la cultura humana. La arquitectura y las ciudades, emergen de la naturaleza humana, son inherentes a lo humano. Son consecuencia de tres instintos ancestrales: construir, expresar identidad y convivir, vivir en comunidad.

Esta voluntad por vivir en comunidad se manifiesta desde hace milenios y hoy ya ha “urbanizado” a la mayoría de la población mundial. Las ciudades son, al decir del antropólogo belga Lévi-Strauss, “lo humano por excelencia”. Subyace en ellas la aspiración de compartir un futuro común donde nuestra libertad y nuestra felicidad también estarán enlazadas con la de nuestros conciudadanos. Por eso la ciudad nos interpela y reclama que superemos y expandamos nuestros horizontes individuales, buscando destinos en común. Así podemos interpretar a la ciudad como el marco de ese destino común.Somos comunidad, comunidad de destino. La ciudad es parte de lo que tenemos en común.

La posibilidad de hacer más plena la vida es una condición esencial y fundante de las ciudades. Volver humano el espacio, civilizarlo y adecuarlo a la vida es una tarea que torna trascendente este quehacer colectivo que consiste en construir y habitar ciudades dignas. En ese sentido, la ciudad y sus arquitecturas nos dan el ámbito humano, aspirando a constituirse en el lugar de la conciencia, en contraposición a la alienación individual y colectiva.

Las ciudades son un testimonio construido de los acuerdos, explícitos y tácitos a los que ha arribado una sociedad, y son soporte de sus ideas e identidades colectivas.Así las ciudades, sus arquitecturas y sus lugares reflejan las sociedades que las han gestado, expresando tanto sus miserias y grandezas.

La ciudad, citando a Robert Park, es el invento humano más coherente y, en términos generales, la manera más exitosa de rehacer el mundo en que vivimos. Con ello, al crear ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. Somos en la ciudad que habitamos y a su vez, la ciudad que habitamos nos enseña cómo ser comunidad situada. Hacemos la ciudad, mientras la ciudad nos hace a nosotros.

De orígenes, pactos y dignidad

Las ciudades remiten en su origen a un pacto por el cual dotan de dignidad a sus habitantes, nombrándolos “ciudadanos”. Porque ciudad, ciudadano y civilización son comunes en su etimología y así, cuando hacemos ciudad, hacemos civilización y damos lugar al ciudadano para que viva en sociedad, conforme a sus derechos y acorde con su dignidad.

Hoy miles de millones de personas tenemos en común el hecho de vivir en estas formidables creaciones humanas que llamamos ciudades. Y cientos de millones lo hacen en condiciones indignas, porque las ciudades muestran también las desigualdades de todo tipo que caracterizan a nuestras sociedades.

De escalas y tiempos: la velocidad “urbana”

Las ciudades mutan. A veces aceleradamente otras muy lentamente. Son escenarios de formas, algunas dominantes y otras efímeras y evanescentes, pero siempre son testigos de la historia.

Son formas habitadas que transportan sentido y significado para las personas y para la sociedad. Habitando en ellas es que adjudicamos, asignamos sentido a las formas y al espacio por venir.

Las ciudades han alojado la imprevisibilidad de la vida, y representan la vida de su sociedad, de su comunidad. Son un texto escrito en siglos, un espejo de su mundo retratado en piedras, ladrillos y vacío. Son parte del mayor regalo que recibimos al nacer. Las historias que nos han precedido son el legado que nos integra al mundo cultural y nos aporta y resguarda identidad.

Están signadas por su naturaleza multiescalar y compleja. En las ciudades se condensa lo grande y lo pequeño, todo junto y todo ahora como señala el crítico de arquitectura Josep Quetglas. Las escalas espaciales y temporales son ineludibles para interpretarlas.

De resiliencia urbana

Existen en nuestra Latinoamérica ejemplos de políticas exitosas en operaciones urbanísticas con eje en la inclusión social y en la comprensión del rol que la promoción de la cultura puede tener como aglutinador social de una comunidad. Son ejemplos de políticas activas de mejora de las condiciones de vida de los habitantes. Todas ellas requieren de propuestas inteligentes sobre la vivienda. Así, se ha conseguido exitosamente la recuperación de ciudades o fragmentos urbanos devastados, que hoy estudiamos bajo la idea de resiliencia, generando estructuras de desarrollo e inclusión.

Las ciudades son plataformas de infraestructuras al servicio de sus habitantes. En ellas se ofrecen una red de medios y servicios de naturaleza y escala comunitaria: autopistas, redes de agua y de energía, hospitales, parques, aeropuertos, escuelas, todo esto inaccesible a las escalas o esfuerzos individuales. Tienen así la naturaleza y la entidad de lo colectivo.

La vida urbana debe ofrecer la oportunidad de mejorar calidad de vida de sus habitantes.Las ciudades deben ser espacios de inclusión y transformación social.Mucho hay por hacer y también por desaprender, como comenzar a bajarnos de los autos. Los desafíos:como ser más inclusivas, como crecer bien, conservando sus valores culturales, ambientales, geográficos y paisajísticos. ¿Cómo generar “la ciudadanía” a sus habitantes? Esa es una pregunta que atraviesa a nuestras ciudades.

La Ciudad acontece bajo este mandato: construir civilidad, ciudadanía. Por la ciudad concedernos el carácter de ciudadano. El ciudadano es aquel que tiene derecho a vivir en la ciudad y que, al ejercer allí sus derechos y sus deberes junto con el resto de sus conciudadanos, forja la civilización.

De este modo, cuando la universidad forma arquitectos, forma personas que harán arquitectura y harán ciudad. Está construyendo constructores de ciudadanía. Así, responsabilidad y oportunidad se encuentran en este punto.

Aristóteles afirmaba que “la ciudad ha sido creada en primer lugar para hacer a los hombres verdaderamente hombres, y la ciudad existe para hacerlos felices. En la ciudad las personas son la principal riqueza”. Qué lejos parece estar esta concepción de nuestras ciudades, transformadas por momentos en lugares de hacinamiento y expresión visible de las injusticias de nuestras sociedades. Esta diferencia señala el trabajo que, como ciudadanos universitarios, y como constructores de cultura tenemos por delante.

De Córdoba, la abstracción del damero.

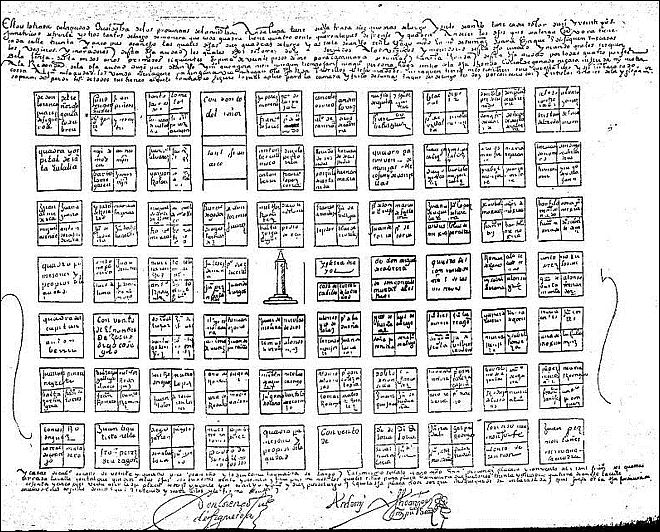

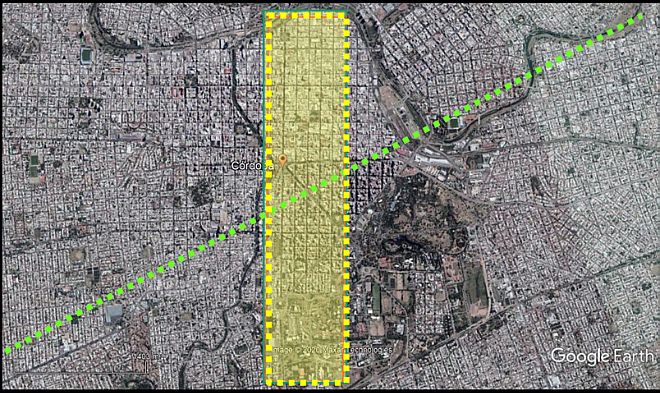

Nuestra ciudad, como otras mil quinientas ciudades fundadas en 100 años por los colonizadores en América, emerge de una cuadrícula, un damero cartesiano y extendible que significará el fin de las ciudades confinadas y de las murallas. Sin mucha consideración a si estaban al pie de la montaña, frente al mar o en el valle de un río, estas ciudades surgieron de este abstracto orden geométrico, ajeno a las singularidades del emplazamiento. Fundada a la vera del cauce de un rio, Córdoba creció en conflicto respecto del orden del agua. La geometría se impuso a la geografía y las calles rectas a los raudales y pendientes.

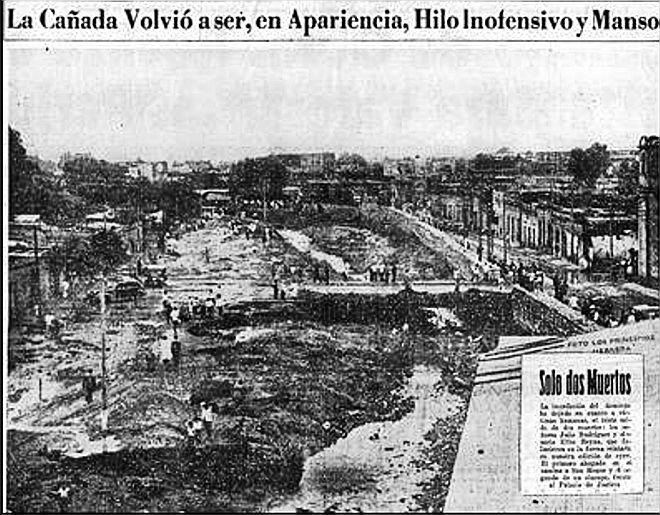

La cuadrícula de las setenta manzanas fundacionales, sigue ahí,irradiando su geometría original. La cañada y sus desbordes, azolaron la ciudad hasta el encauzado de mediados de siglo XX y el río, encorsetado, aun fluctúa al ritmo de las estaciones.

Hace 450 años, la decisión de Jerónimo,

A diferencia de las ciudades capitales de Cuyo y del Noroeste, que están emplazadas muy próximas a las sierras y montañas, Córdoba está enclavada en un “pozo”, con las sierras a una distancia que desactivan su impacto en la ciudad. Para la ciudad de Córdoba, las sierras son una presencia diluida, una referencia abstracta al oeste, una silueta azul atenuada en el horizonte urbano. Solo hacia los bordes oeste y noroeste de la ciudad, las sierras comienzan a ocupar la perspectiva de la vista y a imponer su relevancia topográfica.

De huellas geográficas

Las ciudades se construyen sobre preexistencias, geológicas, ambientales, y luego antrópicas. Las huellas de nuestro río intermitente siguen presentes, su barranca sur borrada a pico y pala por Crisol a finales del siglo XIX para implantar su parisina “Nueva Córdoba” aun fatigan al transeúnte que sube por la avenida Hipólito Irigoyen hacia la plaza España.En la barranca del otro margen, en la ribera norte del río, los saltos empinados de Alta Córdoba, Cofico y Providencia aun reflejan el borde carcomido por el río en su pasar milenario.

Dos relatos históricos. La identidad de Córdoba en el tiempo.

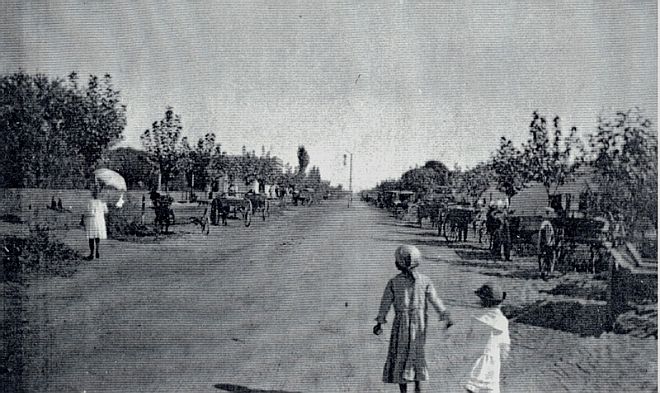

“… de repente, al llegar al borde de un precipicio inmenso, divisé la ciudad en el centro del valle con un río que la rodeaba.

Tenía aspecto muy agradable, con casas bien blanqueadas entremezcladas con un proporcionado número de torres.

Realmente es una ciudad completamente española (…). “Córdoba tiene unos 16.000 habitantes; la plaza es grande y las casas hermosas, blanqueadas, como antes dije, con las puertas pintadas de verde (…). “Los suburbios están rodeados por quintas y jardines y, en conjunto es un lugar tan agradable y dotado de tan lindo clima como otro cualquiera de Sudamérica”. [1]

En esta cita,un viajero visitante de nuestra ciudad en el 1829, resume rasgos de la identidad del paisaje urbano cordobés, consolidado luego de más de 250 años de haber sido fundada. “Realmente es una ciudad completamente española”

“Vea ahí…, abajo…, entre los pastos…”Pocas décadas después, así nos presenta a nuestra Córdoba, Domingo Faustino Sarmiento en su libro “Facundo”, trazando un irónico paralelismo entre el encierro en los claustros de una sociedad clerical y el encierro espacial de las barrancas que rodeaban nuestra Ciudad. “Un viaje al medioevo”, una dura descripción sarmientina para la docta.

“Córdoba era, no diré la ciudad más coqueta de la América, porque se ofendería de ello su gravedad española, pero sí una de las ciudades más bonitas del continente. Sita en una hondonada que forma un terreno elevado, llamado Los Altos, se ha visto forzada a replegarse sobre sí misma, a estrechar y reunir sus regulares edificios. El cielo es purísimo, el invierno, seco y tónico, el verano, ardiente y tormentoso. Hacia el oriente, tiene un bellísimo paseo de formas caprichosas, de un golpe de vista mágico.”

Han pasado cientos de años y Córdoba sigue creciendo, mutando, transformándose y sin embargo sosteniendo rasgos y elementos de su historia que definen su identidad. ¿No estamos acaso muchas veces replegados sobre nosotros mismos, como señala Sarmiento en el texto? Me pregunto qué diría aquel cronista inglés, Samuel Haigh que nos visitó hace casi dos siglos, si viese hoy nuestra Ciudad.

Es evidente que aquella coqueta ciudad “española” se ha transformado, lo que no es tan claro es el carácter y la identidad de la ciudad que la sustituyó.

De preguntas

Cada Ciudad, nuestra ciudad, nos presenta una oportunidad para reflexionar sobre el habitar colectivo y sobre las estructuras y valores que la sustentan, y los modos de vida que permiten e implican.

Debemos reflexionar sobre la naturaleza de los problemas y oportunidades que en sus distintas escalas presenta la ciudad.

¿Cuáles son las claves para el desarrollo armonioso de nuestra ciudad, cuales son los tópicos de su agenda estratégica?

¿Cuáles son las reflexiones que desde la Universidad podemos aportar a nuestra comunidad para enriquecer la discusión de estos temas?

¿Qué podemos hacer desde la Universidad para aportar al problema del hábitat humano en su complejidad?

Estas, entre otras, son el tipo de preguntas a las que debemos ayudar a responder desde nuestro hacer universitario.

Del segundo instinto: anhelo de identidad

Vincular e identificar el mundo que nos rodea con el mundo propio subyace bajo el fenómeno de identificación entre los habitantes y su ciudad. La identidad humana está dada entre otros factores por la relación con un medio y por la relación con los pares y es por ello que nos identificamos con nuestras ciudades: “somos” en nuestro caso, “cordobeses”. La pregunta sobre la identidad nos pone frente a una cuestión previa ineludible: ¿tenemos una identidad común? ¿Tenemos un “nos”? Si fuese así, la ciudad adquiere el sentido relevante de expresión de una construcción colectiva.

La Ciudad es espejo de lo que sentimos y apreciamos y construimos en común, es un parámetro de cuan “comunidad” somos. En ella se reflejan nuestras modalidades de habitar y nuestros rituales urbanos. Constituir y transmitir una cierta identidad urbana son atributos de cada ciudad. Recorriendo sus calles y barrios podemos ver construido un estado de cosas propio de nuestra sociedad. Sus valores y desvalores se exponen en sus calles, monumentos, rincones y lugares.

Somos “sus” habitantes, cultores de lo híbrido, mitad llano mitad colina. Entre verde y seco. Transición entre el llano, la pampa y las montañas.

La lejanía con el mar ha enfatizado en los siglos un talante mediterráneo y ensimismado. La ciudad con nostalgia de mar.

Del destino común

La posibilidad de estar juntos. Ese es el rol del espacio público en nuestras ciudades: evocar y dar lugar a la vida en comunidad. Existe una dimensión colectiva instintiva que llevamos grabada en nuestro ADN urbano.

Y en Córdoba, ¿dónde están los lugares que evocan la “vida pública”? Cabe preguntarse ¿cuáles son esos espacios que reflejan esta dimensión?

La vida de barrios como San Vicente o Alta Córdoba apunta en ese sentido. La resistencia de la “ex” plaza Vélez Sarsfield a desaparecer bajo el tráfico de los autos es palpable cada día, y su fantasma convoca en ocasiones a miles de habitantes, para alojarlos en su carácter de lugar representativo de múltiples expresiones populares de los cordobeses. Es el lugar de las protestas, pero también de los festejos. Quizás este espacio urbano cordobés sea un ejemplo de estos lugares emblemáticos, capaces de transportar un significado en nuestra memoria colectiva.

ADN Córdoba

Nuestra ciudad parece tener en su genética la consigna de ignorar las preexistencias. A lo largo de su historia, naturalmente, la ciudad ha cambiado sus reglas de juego urbanísticas, pero al proponer las nuevas normativas, con recurrencia no se han considerado las situaciones preexistentes.

Las “leyes de indias”, código de referencia de la gestación de las 70 manzanas fundacionales de la Ciudad, ignoraron la topografía, y el río. En su damero subyace implícita la posición u-tópica del sueño colonial, que imponía su cuadrícula abstracta sin mayores consideraciones por las singularidades de cada sitio fundacional.

Así, la ciudad creció, se auto-demolió en numerosas ocasiones al punto que en la actualidad el pasado colonial asoma breve solo en algunos ejemplos de templos emblemáticos o la vivienda del Marqués de Sobre Monte construida entre 1752 y 1760.

A finales del siglo XIX, Miguel Crisol borró a pico y pala los barrancos arcillosos de “los altos del sur” para que nazca la “Nueva Córdoba”.

Códigos arquitectónico-urbanísticos posteriores, como el llamado “del índice siete” [2] y el conjunto de ordenanzas vigentes en la actualidad no contemplaron la preexistencia de distritos urbanos o edificios de valor, gestados por las normativas anteriores, con una ceguera al menos ingenua. Por caso esto es lo que sucedió con las normativas, que por las densidades propuestas destruyeron un conjunto valioso como la Nueva Córdoba y preservaron la barriada del abrojal, hoy Barrio Güemes. Una paradoja.

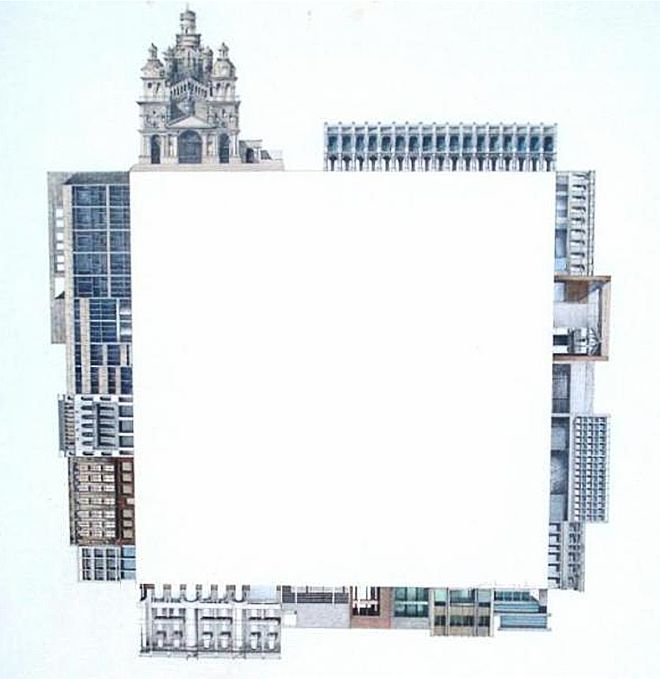

El conjunto de ordenanzas que hoy conforman lo que podríamos llamar código vigente consolida esta tendencia, construyendo una“ciudad ideal” sobre la ciudad real. El ADN de Córdoba parece tener ciertamente el gen de la tabula rasa.

Ciudad sobre ciudad

Indagando los problemas derivados de la aplicación consecutiva de las diversas normativas arquitectónico-urbanísticas de la Ciudad de Córdoba vemos que, si bien los diversos códigos han planteado soluciones a diferentes problemas urbanos y edilicios, han respondido a distintos modelos de Ciudad, y han considerado como ya señalamos solo de manera muy relativa las condiciones preexistentes. Una tendencia a la simplificación ha conspirado contra el éxito de los diversos códigos.

Esta secuencia de normativas, abordó en forma aislada o fragmentaria los diversos factores y elementos que intervienen en la definición de la forma urbana, afectando las cualidades ambientales y calidad de vida implicada en las normas, sin contemplar que en los sucesivos cambios se fueron perdiendo aspectos valiosos de cada una de ellas.

Oportunidad de debatir y construir la Ciudad. La normativa como discusión implicada: Como crecer.

Un recorrido por las calles de Córdoba expone crudamente las debilidades del código normativo vigente en nuestra Ciudad. Como muchas de las ciudades, no ha sabido lidiar con su crecimiento. Paradójicamente mediante sus normativas ha preservado distritos sin valores relevantes[3] y ha demolido conjuntos valiosos, exponiendo así una llamativa idea de cómo crecer. Quedan pendientes desafíos como la densidad aconsejable para las diversas áreas de la ciudad, la relación con el automóvil que en las últimas décadas ha crecido de manera muy importante, la marginalidad urbana, y la evaluación de soluciones alternativas para las viviendas sociales que no enfaticen la exclusión de los habitantes.

Repensando su identidad

Es imperioso que la ciudad de Córdoba reflexione sobre su identidad. La misma va evolucionando a lo largo del tiempo. Mutando de ciudad de paso en los caminos del virreinato, pasando por un reconocido centro de estudios, para ser luego un polo de desarrollo aeronáutico en la región, con radicaciones de fábricas de automotores como Renault, Fiat y Volkswagen, que generaron en las décadas recientes un fuerte desarrollo de la industria metal mecánica.

La declaración de patrimonio de la humanidad UNESCO en el año 2000 de las estancias jesuíticas y de la manzana de la universidad en pleno centro de Córdoba, refuerzan al turismo receptivo como industria estratégica para el desarrollo futuro de la ciudad.

Pensar en los equipamientos para favorecer el desarrollo de esta “industria” parece ser una de las tareas a desarrollar en el presente.

En ese sentido, recientemente la Universidad Nacional de Córdoba, en su nuevo centro cultural y museo de sitio, ubicado en la segunda manzana asignada a la orden Jesuítica en el 1599, ha redescubierto bajo una casona del siglo XIX y la calle Duarte Quirós los muros y pisos del patio de la botica y del comedor del convento urbano del siglo XVII. Los 8° grados de diferencia del comedor del convento de los Jesuitas respecto del eje del esto de la manzana, nos indican que este sector, el refectorio, es probablemente de las construcciones más antiguas del conjunto. Albores del 1600. Así, se ha rescatado y puesto en evidencia esa “persistencia del pasado” del que hablaba Agustín de Hipona.

Córdoba, la ciudad interior

La ciudad refleja muchas veces el cruel orden que emerge de nuestra “convivencia”.

La ciudad comunica silenciosa su historia, y, queramos o no, emerge en cada recodo, en cada ochava, en cada barrio, como un registro latente, aguardando el momento para irrumpir. Porque en definitiva los lugares recogen y registran los significados: significan. Nos marcan coordenadas de historia, de tiempo, de entorno y cultura. Somos en un sitio y en un tiempo. Por eso cada ciudad donde vivimos es un eje de nuestra identidad.

De misiones y verbos

A las misiones tradicionales de la universidad, de la docencia, la investigación y la extensión, debemos conjugarlas con los verbos, incidir, anticipar, y articular. Desde las Universidad debemos ocuparnos de la ciudad y sus encrucijadas. Algunas apremiantes, otras que necesitan apuntar hacia las direcciones acertadas para recorrer en el tiempo. Unas tienen que ver con caminos y otras con horizontes

La agenda del siglo XXI carga con las cuentas pendientes acumuladas de los siglos XIX y XX. El automóvil particular, la movilidad, las industrias, el crecimiento y la densidad, la integración social y la sostenibilidad. Como sociedad, nos toca escribir las agendas presentes y futuras, esas que nos permitan restituir su sentido original: Hacer que las ciudades vuelvan a ser las “dadoras de derechos”

¿Qué es una ciudad?

Louis Kahn, el maestro de Filadelfia, las definía desde la capacidad de inspiración:“Una ciudad es ese lugar donde un niño, al recorrerla, descubre lo que será cuando sea grande”.

Feliz cumple Córdoba!

[1] (BOSQUEJOS DE BS. AS, CHILE Y PERÚ, Samuel Haigh. 1829 Editorial Hispamérica. Bs. As. 1988).

[2] Hace referencia al índice FOT (factor de ocupación total), que es la relación entre la superficie total habilitada para construir en un lote dividida la superficie del lote.

[3] Por caso Barrio Güemes.